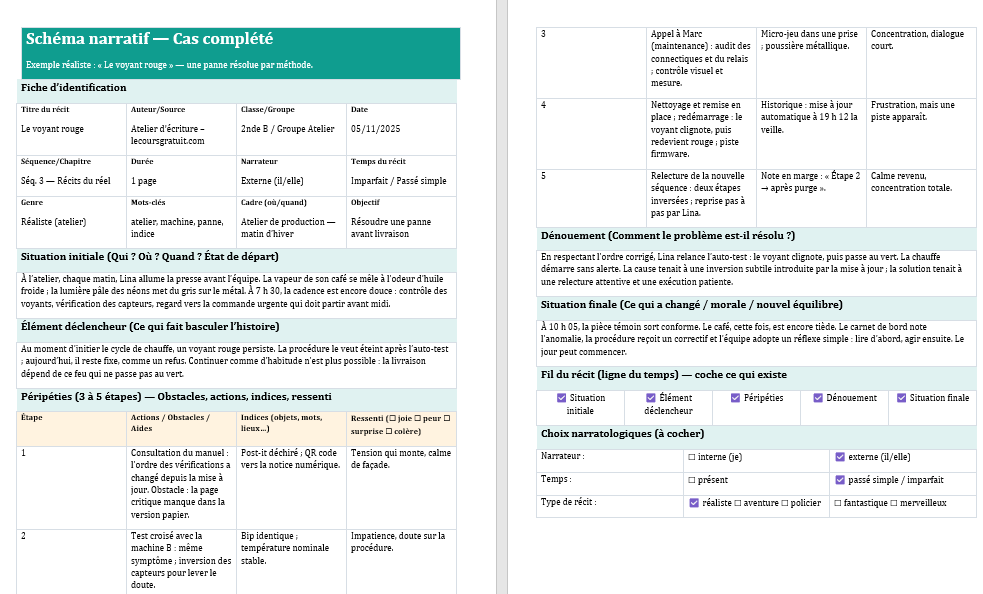

Le schéma narratif, boussole de l’histoire bien racontée + Modèle à remplir

Recommandés

À chaque fois qu’un récit vous captive, c’est qu’un fil discret vous guide : une situation de départ claire, un événement qui dévie la trajectoire, des obstacles qui tendent l’arc dramatique, une issue lisible et, enfin, un nouvel équilibre. Ce parcours en cinq temps — situation initiale, élément déclencheur, péripéties, dénouement, situation finale — donne au lecteur ce que tout lecteur cherche : comprendre qui veut quoi, contre quoi, et à quel prix. Lorsqu’on le travaille en classe, il devient un outil d’écriture d’une extraordinaire sobriété : il rassure, il structure, il pousse à faire des choix. Lorsqu’on le pratique dans une rédaction professionnelle ou créative, il met de l’ordre dans l’intuition et transforme un « brouillon d’idées » en histoire partageable.

Pourquoi commencer par la situation initiale

Nous entrons toujours dans une histoire par une porte, et la situation initiale, c’est cette porte. Un récit qui démarre bien prend une minute pour installer le cadre : qui est là, où sommes-nous, à quel moment, et quel est l’état normal des choses. Ce n’est pas un préambule décoratif ; c’est l’étalon de mesure qui permettra de voir ce qui change. Dans une classe, on invite l’élève à choisir trois repères concrets : un personnage identifiable (un prénom suffit), un lieu précis (atelier, cuisine, quai, salle d’attente), et un temps cadré (le matin, la veille de la compétition, à la fermeture).

En quelques lignes, on a déjà établi le « monde d’avant », assez solide pour que le « monde d’après » ait du relief. On n’écrit pas tout, on écrit juste : une odeur de café, la lumière d’hiver, un sac trop lourd sur l’épaule. Le détail vrai vaut mieux que la description exhaustive ; il accroche, il rend la scène partageable.

L’instant où tout bascule : l’élément déclencheur

Un récit n’avance pas par hasard ; il est mis en mouvement. L’élément déclencheur a cette fonction : briser la routine, poser un problème, ouvrir une promesse. Ce peut être une enveloppe glissée sous une porte, une panne au moment crucial, une phrase qu’on n’attendait pas. Sa force ne tient pas à sa grandeur mais à sa clarté : après lui, continuer comme avant n’est plus possible. Le piège classique, c’est de confondre déclencheur et péripéties ; le premier est un coup de cymbales, les secondes forment la musique. Si l’on sent que l’histoire patine, il faut réécrire ce moment : qu’est-ce qui change exactement, et pour qui ? L’élève qui réussit cette ligne réussit le récit entier, car il sait désormais ce qu’il doit résoudre.

Péripéties : la route, pas la destination

Les péripéties ne sont pas une accumulation d’événements ; elles dessinent un chemin logique. Une bonne série de péripéties alterne obstacles, essais, aides, indices et, parfois, reculs. On n’écrit pas « il tenta, échoua, tenta, échoua » comme on coche des cases ; on écrit ce que cela fait aux personnages : l’impatience qui monte, la fatigue qui alourdit le geste, la petite joie d’un progrès, le doute qui ronge. Dans un travail scolaire, le tableau des péripéties aide à visualiser la progression : à chaque étape, une action, un obstacle identifié, un signe qui oriente, un ressenti. Ce cadrage empêche le remplissage et pousse à la justesse. Le texte y gagne deux vertus : la lisibilité (on suit) et la tension (on veut savoir).

Dénouement : résoudre sans tricher

Vient le moment où l’on tranche. Le dénouement n’est pas une fée qui tombe du ciel ; il doit naître de ce que l’on a semé. Si la solution sort de nulle part, le lecteur se sent trompé. Il est donc précieux de relire les indices laissés en route, de vérifier que la compétence décisive, l’idée clé ou l’aide finale était déjà, en germe, présente dans les péripéties. Un bon dénouement montre que le personnage agit — il choisit, il assume, il met en œuvre — et que le monde réagit. On n’a pas peur d’une issue simple si elle est juste : un appel, un aveu, un geste d’apaisement, une décision. La simplicité, lorsqu’elle est préparée, a une puissance que les artifices n’auront jamais.

Situation finale : mesurer ce qui a changé

Le récit s’achève lorsque l’on peut dire « voilà ce qui n’est plus comme avant ». Une situation finale réussie ne répète pas la première ; elle la contredit ou l’achève. Parfois, presque rien n’a bougé à l’extérieur, mais à l’intérieur, tout est différent : le personnage a compris ce qu’il devait comprendre, il a renoncé ou découvert, il s’est réconcilié. D’autres fois, l’environnement lui-même est transformé : une porte s’ouvre, un contrat se signe, une ligne de production démarre, quelqu’un s’en va. Ce n’est pas une morale au sens scolaire, c’est un recul : qu’avons-nous appris, et que restera-t-il demain ? Cette respiration redonne au lecteur son rôle : il sort de l’histoire avec quelque chose.

La voix, le temps et le rythme : trois choix qui font une histoire

La voix, d’abord. Un « je » interne colle au ressenti et installe une intimité immédiate ; un narrateur externe tient le lecteur à une distance utile pour l’observation. Le temps, ensuite. En français, l’imparfait plante le décor, déplie l’habitude, installe l’ambiance ; le passé simple marque les actions décisives, les bascules ; le présent crée l’immédiateté, parfois la tension. Le rythme, enfin. Un paragraphe court au moment du déclencheur, une phrase plus ample pour détailler une péripétie, un souffle retenu au dénouement : la ponctuation est une mise en scène. Ce trio — voix, temps, rythme — donne à une même trame des tonalités infiniment variées.

Une micro-histoire pour voir la mécanique

Imaginons une situation initiale très simple : « À l’atelier, chaque matin, Lina allume la machine avant tout le monde. Le café refroidit toujours trop vite sur la table en métal. » L’élément déclencheur surgit lorsqu’un voyant rouge refuse de s’éteindre, le jour d’une commande importante. Les péripéties s’enchaînent : un manuel égaré, un collègue qui propose un test, la pièce de rechange introuvable, la petite victoire quand un bruit anormal se précise, puis le découragement quand la piste semble fausse. Le dénouement arrive quand Lina, en relisant la procédure, voit que l’ordre des étapes a été inversé la veille ; elle reprend pas à pas, le voyant passe au vert. La situation finale se résume en une image : le café n’a pas refroidi cette fois-ci ; le jour peut commencer. Rien d’extravagant, mais une trajectoire lisible et, surtout, incarnée.

Ce que le schéma rend possible en classe

En pédagogie, le schéma narratif est un levier de différenciation. L’élève à l’aise en écriture y trouve un cadre qui l’oblige à clarifier ses idées ; l’élève qui hésite s’appuie sur des cases qui dédramatisent l’invention. On peut travailler la même trame à l’oral, en binôme, en jeu de rôles, puis passer à l’écrit avec le tableau de péripéties sous les yeux. On peut également jouer sur la contrainte : limiter l’histoire à une page pour forcer la densité, imposer un indice à réutiliser, glisser un changement de narrateur à mi-parcours. Chaque contrainte n’est pas une entrave, c’est une rampe. L’habitude d’écrire « juste ce qu’il faut » s’acquiert là.

Les écueils fréquents et comment les éviter

Le premier écueil est l’absence d’élément déclencheur, comme si l’histoire pouvait commencer sans choc. La solution consiste à écrire la phrase de bascule en toutes lettres, puis à la tester : avant cette phrase, que voulait le personnage ? Après cette phrase, que veut-il ? Le deuxième écueil est l’empilement de péripéties sans lien ; on y remédie en formulant à chaque étape une question claire : qu’essaie-t-il, qu’apprend-il, que ressent-il ? Le troisième, enfin, est le dénouement gratuit ; on le corrige en semant, dès les premières lignes, un indice discret qui autorise la résolution. Relire en pensant « cause/effet » suffit souvent à resserrer le tissu.

L’intérêt au-delà de la fiction : rapports, présentations, pitchs

On a tort de réserver le schéma narratif à la littérature. Un rapport d’incident suit la même logique : un fonctionnement normal, un déclencheur (la panne), une enquête (péripéties), une résolution (dénouement), un retour d’expérience (situation finale). Un pitch de projet s’y conforme également : contexte, problème formulé, essais et apprentissages, proposition concrète, bénéfices à l’arrivée. Cette structure parle au cerveau parce qu’elle épouse sa manière de comprendre : séquencer, relier, conclure. Raconter, ce n’est pas enjoliver ; c’est éclairer.

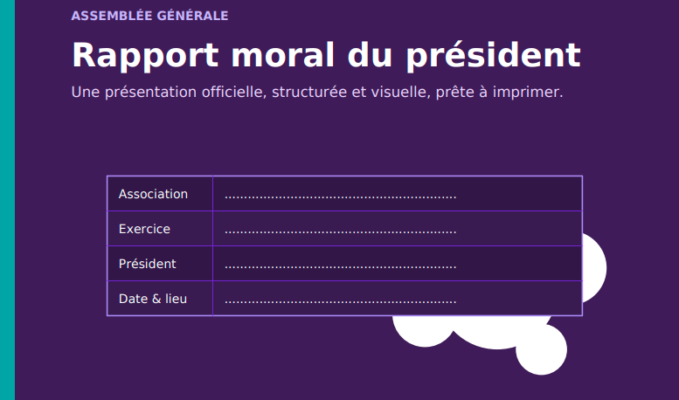

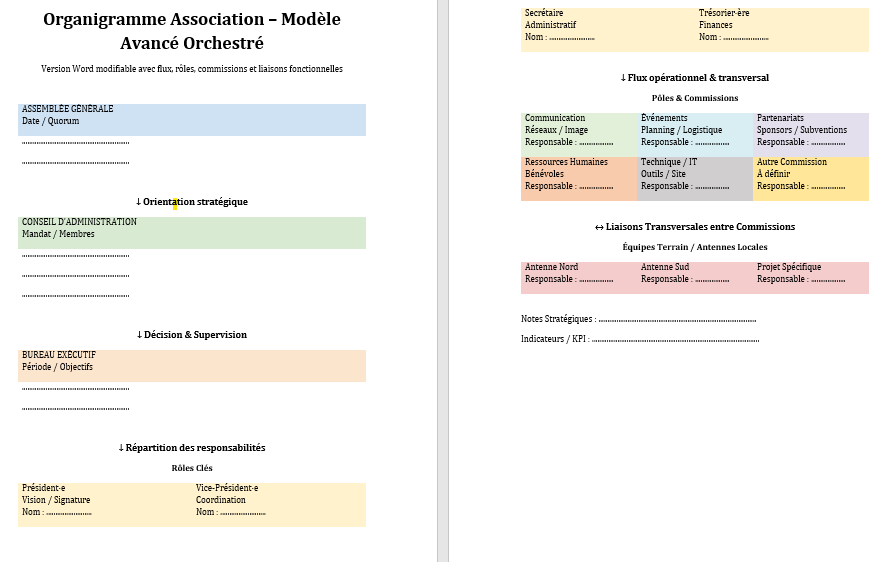

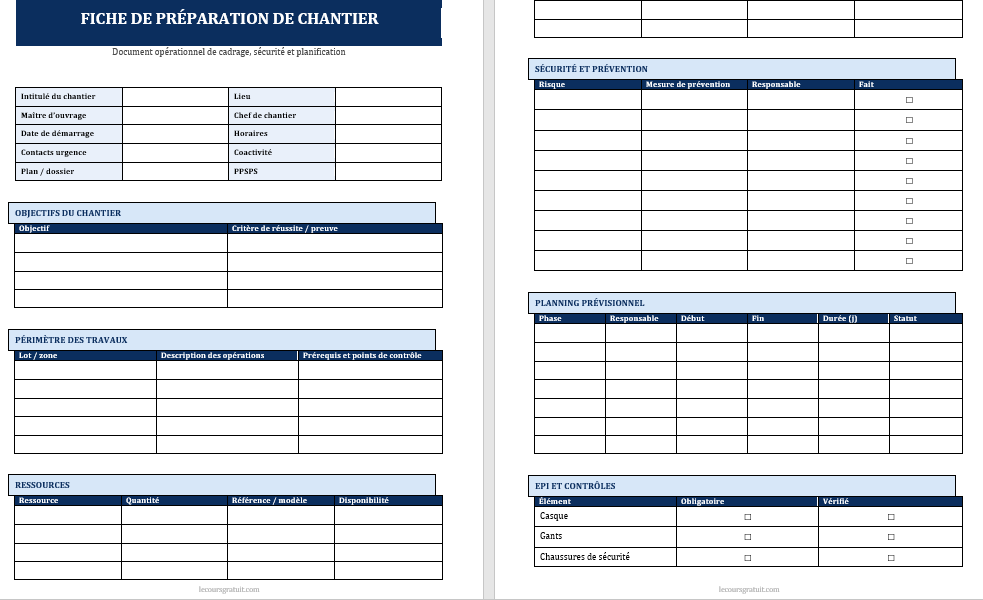

Travailler avec un modèle : de la page blanche au texte abouti

Lire pour mieux écrire : la grammaire du sensible

Rien ne remplace la lecture pour affiner le geste. On apprend vite, en observant des textes, que les grands récits ne décrivent pas mécaniquement un schéma, ils le font respirer. La situation initiale tient parfois en deux phrases, l’élément déclencheur tombe à mi-parcours, les péripéties se resserrent en une scène clé. Le modèle sert alors de calque invisible pour analyser : où cela bascule-t-il ? quelle décision change tout ? comment la fin reprend-elle le début pour le contredire ? Ce regard outillé n’enlève rien à l’émotion ; il lui donne un vocabulaire.

Une éthique de l’attention : le détail vrai

Si le schéma est une boussole, le détail est la marche. Une odeur précise, un tic de langage, une tache sur une manche, un bouton de machine qui reste froid sous le doigt : ces notations simples rendent un récit incarné. Elles ne surchargent pas le texte, elles l’enracinent. On n’écrit pas pour prouver qu’on sait écrire ; on écrit pour que l’autre voie, entende, sente, comprenne. Quand un élève découvre que trois détails vrais valent une page d’effets, il a fait un pas décisif.

Synthèse : une liberté sous contrainte

Le schéma narratif n’est pas là pour dresser des barrières, mais pour dessiner des appuis. On peut s’en écarter, jouer avec lui, le plier à des ambitions variées ; on y revient pourtant toujours, parce que l’esprit aime savoir où il met les pieds. En classe, il rassure et stimule ; au travail, il clarifie et convainc ; en création, il libère. Écrire, c’est parfois accepter une contrainte pour gagner une liberté : celle d’être lu avec aisance, et retenu avec plaisir. Si l’on cherche une promesse raisonnable, la voici : avec un bon modèle et quelques relectures honnêtes, toute histoire peut trouver sa forme juste — et toute voix, son timbre.

Le voyant rouge — chronique d’un matin méthodique

Un matin de métal et de café

À l’atelier, la journée n’a pas encore l’assurance du plein jour : la lumière des néons étire une pâleur sur le métal, l’huile garde sa froideur, le café fume brièvement sur la table en inox. Lina arrive la première. Il y a chez elle cette manière précise d’entrer dans le travail : allumer la presse, vérifier ce qui doit l’être, se ménager une minute pour passer en revue la commande urgente qui devra partir avant midi. À 7 h 30, le monde tient encore dans des gestes familiers, comme s’il suffisait d’appuyer sur les bons boutons pour que le réel consente.

L’événement minuscule qui change tout

La bascule survient sans éclat : un voyant rouge demeure allumé. Selon la procédure, il devrait s’éteindre après l’auto-test — il s’entête. On dirait un refus. À partir de là, la routine n’est plus une option ; le temps s’organise autour de cette anomalie. La production n’est pas une fiction : elle a rendez-vous avec un camion, des délais, un client. Lina n’élève pas la voix ; elle resserre l’attention. Ce matin, l’histoire sera celle d’un feu qui ne veut pas passer au vert.

Péripéties : apprendre à nommer l’obstacle

La méthode, dans ces cas-là, tient en trois verbes : lire, comparer, éprouver. D’abord, lire. Le manuel a changé depuis la dernière mise à jour ; une page cruciale manque dans la version papier. On découvre un QR code griffonné au crayon, un post-it déchiré : l’information existe, mais elle se dérobe. Ensuite, comparer. La machine B reproduit le même symptôme ; l’hypothèse d’un capteur défaillant ne tient plus lorsqu’on inverse les pièces. Ce qui vacille, ce n’est pas l’organe, c’est le protocole. Alors éprouver.

P é r i p é t i e s

Lina appelle Marc, qui a la patience des bons mainteneurs : une lampe stylo, un multimètre, le regard qui va droit aux connectiques. On repère un micro-jeu dans une prise, une poussière métallique, on nettoie, on rebranche ; le voyant clignote, puis persiste à rougir. L’historique livre un indice discret : la veille, à 19 h 12, une mise à jour s’est installée. La piste n’est plus mécanique, elle devient logique : et si l’ordre des étapes, dans l’auto-test, s’était déplacé d’un cran ?

L’art du dénouement sans tricherie

Rien n’exaspère davantage que les solutions qui tombent du ciel ; celles qui convainquent naissent d’un détail préparé. Lina reprend la séquence « pas à pas ». Elle ne cherche pas à inventer : elle lit vraiment. Une note en marge — « Étape 2 → après purge » — éclaire l’ensemble. On relance. Le voyant clignote, s’apaise, passe au vert. Ce n’était ni la fatalité ni le hasard : une inversion subtile, glissée par la mise à jour, exigeait une attention d’horloger. Le geste juste n’a rien de spectaculaire ; il a la force tranquille des choses exactes.

Le nouvel équilibre : un café encore tiède, un réflexe de plus

À 10 h 05, la pièce témoin sort conforme. Le café, cette fois, n’a pas eu le temps de mourir. On inscrit l’incident dans le carnet de bord — non pour se punir, mais pour apprendre —, on corrige la procédure, on institue un réflexe qui ne coûte rien et change tout : lire d’abord, agir ensuite. Ce n’est pas seulement la machine qui a été réparée ; c’est la relation au temps qui a été redressée. Entre la hâte et la précipitation, il y a la fine frontière de la lecture attentive.

Ce que le cas révèle de l’intelligence du travail

« Le voyant rouge » n’est pas la légende d’une panne ; c’est la chronique d’une maturité professionnelle. On y voit ce que l’on néglige trop souvent : le rôle des signes discrets, la politesse des procédures, la nécessité de parler peu pour écouter beaucoup. L’atelier ne triomphe pas par la force ; il tient par la précision, par le droit fil des méthodes, par cette douceur robuste qui consiste à nommer ce qui est là — un clignotement, un ordre, une inversion — et à le remettre dans l’axe. Ce savoir n’est ni héroïque ni théorique ; il se pratique à hauteur d’homme, une étape après l’autre, les mains propres, l’esprit net.

La méthode en filigrane : lire, comparer, éprouver

Si l’on devait résumer l’allure de ce matin-là, on dirait ceci : l’exactitude a pris la parole. Lire, c’est refuser la paresse du « je sais déjà » ; comparer, c’est accorder à la réalité le droit de contredire nos hypothèses ; éprouver, enfin, c’est accepter que la vérité se cherche avec des instruments, des temps d’arrêt, des reprises. Le trio forme une musique simple, mais il faut des musiciens pour la jouer — la patience de Lina, le tact de Marc, la mémoire commune d’un atelier qui se souvient assez pour ne pas trébucher deux fois au même endroit.

Une morale sans slogans

À la fin, il ne reste ni discours ni trompettes, seulement un camion qui part à l’heure, une ligne qui respire, un café tiède, et la conviction apaisée que la rigueur protège. On se trompe en pensant que la littérature n’a pas sa place dans ces récits de production ; la vérité est qu’ils en contiennent la netteté : un monde initial, un heurt, une route, une résolution, un après. « Le voyant rouge » est une petite fable du réel : elle nous rappelle que l’intelligence n’est pas la fulgurance, mais la fidélité aux bons gestes ; et qu’au cœur des ateliers comme au cœur des livres, la lumière se mérite — une lecture à la fois.

Qu’est-ce qu’un schéma narratif ? Et quand l’utiliser, vraiment.

Le schéma narratif est le squelette discret qui tient une histoire debout. Il ordonne le récit en cinq temps :

- Situation initiale : l’état du monde avant que quelque chose ne bouge.

- Élément déclencheur : la secousse qui rompt l’équilibre.

- Péripéties : les essais, les obstacles, les indices, les détours.

- Dénouement : la résolution née de ce qui a été semé.

- Situation finale : le nouvel équilibre, ce qui a changé dehors… ou dedans.

Dit autrement : qui veut quoi, contre quoi, et à quel prix. Le schéma n’est ni un carcan ni une baguette magique ; c’est une boussole. Il ne dit pas quoi raconter, il suggère dans quel ordre avancer pour que le lecteur marche avec vous, sans se perdre.

Pourquoi cela fonctionne ?

Une histoire convainc quand l’esprit peut relier les étapes : avant → heurt → chemin → issue → après. Cette continuité installe un rythme qui rassure : on comprend d’où l’on part, on voit ce qui résiste, on reconnaît le moment où tout bascule, puis l’on respire. Ce n’est pas une technique froide ; c’est la manière même dont notre attention souhaite être guidée. À l’écriture, le schéma vous empêche d’empiler des scènes jolies mais sans lien ; à la lecture, il déplie une promesse : « je saurai pourquoi cette image est là. »

Les cinq temps, vus de l’intérieur

- La situation initiale n’est pas un préambule décoratif : c’est un étalon. Deux phrases suffisent, pourvu qu’elles soient vraies — un prénom, un lieu, une heure, un détail sensoriel.

- L’élément déclencheur n’a pas besoin de feu d’artifice ; il doit surtout être irréversible : après lui, continuer « comme avant » devient impossible.

- Les péripéties ne sont pas une liste d’actions ; ce sont des essais qui transforment le personnage. À chaque étape : qu’essaie-t-il ? qu’apprend-il ? qu’est-ce que cela lui fait ?

- Le dénouement convainc s’il vient de l’histoire elle-même. Pas de miracle tombé du ciel : la solution doit avoir été annoncée, même en filigrane.

- La situation finale n’est pas la morale (au sens scolaire), c’est le recul : voici ce qui n’est plus comme avant, voici ce qui a grandi.

Quand l’utiliser : bien au-delà du cours de français

1) En classe, de l’oral au brouillon

Le schéma guide les élèves comme on tend une rampe. À l’oral, on raconte d’abord les cinq temps en trois minutes ; à l’écrit, on transpose en courts paragraphes. Le plus fragile s’y accroche, le plus à l’aise s’y discipline. Résultat : des textes lisibles, au service d’une intention.

2) En entreprise, pour éclairer l’action

Un rapport d’incident suit ce chemin sans le dire : fonctionnement normal, déclencheur (la panne), enquête (péripéties), correction (dénouement), retour d’expérience (situation finale). Un pitch de projet aussi : contexte, problème, tentatives/apprentissages, proposition, bénéfices attendus. Le schéma rend les documents audibles pour des décideurs pressés : on voit la cause, le trajet, la solution.

3) En création, pour libérer la voix

Le schéma n’emprisonne pas ; il libère. En posant l’ossature, vous gagnez la liberté des nuances : changer de narrateur, jouer du rythme, déplacer la bascule, étirer une scène. Quand la structure tient, la phrase peut respirer.

4) En communication, pour raconter le réel

Un témoignage client, un article de blog, un fil social gagnent en impact quand on y retrouve la courbe : avant (besoin), heurt (contrainte), chemin (essais), issue (solution), après (valeur). Pas de grandiloquence ; un déroulé humain.

Transitions : faire couler l’histoire d’un temps à l’autre

Entre chaque étape, une charnière :

- De l’initial au déclencheur : « Jusqu’à ce que… », « Un détail cloche… ».

- Vers les péripéties : « Alors on tente… », « Première piste… ».

- Vers le dénouement : « Jusqu’au moment où… », « Il comprend enfin que… ».

- À la finale : « Depuis, … », « Désormais, … ».

Ces passerelles n’enjolivent pas ; elles portent la pensée d’une marche à l’autre, comme on franchit un pas de porte.