L’analyse thématique de contenu : définition, méthode et applications

Recommandés

Lisez un article structuré et clair sur l’analyse thématique de contenu, rédigé dans un ton pédagogique, adapté aussi bien aux lycéens, étudiants ou professionnels en sciences humaines et sociales.

Qu’est-ce que l’analyse thématique de contenu ?

L’analyse thématique de contenu est une méthode qualitative qui permet d’extraire, organiser et interpréter des thèmes récurrents dans un corpus de textes (entretiens, articles, œuvres littéraires, discours, etc.).

Elle vise à comprendre le sens profond des messages transmis, à identifier les idées dominantes, et à classer les données selon des catégories pertinentes.

Utilisée en sciences sociales, en psychologie, en littérature, en communication ou en philosophie, cette méthode aide à donner du sens à des données verbales riches mais non chiffrées.

📜 Objectif de l’analyse thématique

Le but n’est pas de compter les mots ou les phrases, mais de repérer des motifs de pensée, des représentations ou des valeurs.

L’analyse cherche à répondre à des questions comme :

- Quels sont les sujets abordés dans un texte ?

- Quelles opinions, émotions ou tensions s’y expriment ?

- Comment les différents thèmes s’articulent entre eux ?

🧠 Les étapes de la méthode

L’analyse thématique suit généralement une démarche rigoureuse en plusieurs étapes.

1. 📂 Définition du corpus

Il faut d’abord choisir les textes à analyser. Il peut s’agir :

- d’entretiens transcrits

- d’articles de presse

- de documents officiels

- d’œuvres littéraires ou philosophiques

- de productions d’élèves ou d’usagers

Le choix du corpus dépend de la question de recherche ou de l’objectif d’analyse.

2. ✍️ Lecture flottante puis active

- Première lecture : approche globale pour repérer les grandes idées

- Deuxième lecture : repérage précis des passages importants, des expressions clés, des tournures fréquentes

C’est à ce moment que l’on commence à faire émerger des thèmes potentiels.

3. 🧾 Codage et catégorisation

Le codage consiste à attribuer un nom (un code ou une étiquette) à un segment de texte qui semble exprimer un thème.

Exemples de codes :

- « peur de l’échec »

- « relation à l’autorité »

- « quête de reconnaissance »

Ensuite, on regroupe les codes similaires en catégories thématiques. Ces catégories doivent être :

- cohérentes entre elles

- représentatives du contenu

- en lien avec la problématique de départ

4. 🧩 Construction des thèmes

Les catégories permettent de faire émerger les grands thèmes du corpus. Chaque thème est :

- défini clairement

- illustré par des extraits de texte

- analysé dans ses relations avec les autres thèmes

L’analyse va plus loin que la simple description : elle cherche à interpréter les enjeux sous-jacents à ces thèmes.

🧪 Exemple simplifié (corpus : récits d’élèves sur l’école)

Question de recherche : Comment les élèves perçoivent-ils leur rapport à l’école ?

Codes initiaux :

- « pression des notes »

- « peur de parler en classe »

- « plaisir d’apprendre avec un bon prof »

- « injustice dans l’évaluation »

Catégories :

- Relation à l’évaluation

- Rapport à l’autorité

- Motivation / plaisir d’apprendre

Thèmes construits :

- Un sentiment ambivalent face à l’évaluation

- L’importance du lien humain dans l’apprentissage

- Des inégalités perçues dans le traitement des élèves

À quoi sert une analyse thématique ?

Elle permet :

- de comprendre un phénomène complexe à travers la parole des individus

- de rendre visible des idées, des émotions ou des croyances souvent implicites

- de produire des résultats synthétiques, sans trahir la richesse du texte

Limites à garder en tête

- C’est une méthode subjective : l’interprétation dépend de l’analyste

- Il faut éviter de forcer les thèmes ou de voir ce que l’on veut voir

- L’analyse est longue et minutieuse, mais riche en sens

L’analyse thématique de contenu est un outil puissant pour explorer du sens dans les textes. Elle demande de la rigueur, de la sensibilité au langage et une capacité à faire des liens. Elle permet d’éclairer en profondeur ce que disent les textes et ce qu’ils laissent entendre.

Pour accompagner le canevas d’analyse thématique de contenu. Il est rédigé dans un ton pédagogique, adapté aussi bien aux lycéens, étudiants ou professionnels utilisant cette méthode.

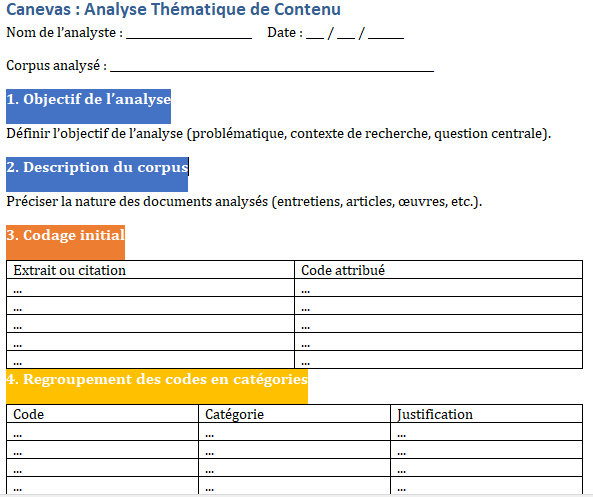

Canevas : Analyse Thématique de Contenu

Ce canevas est conçu pour accompagner les étapes essentielles d’une analyse thématique de contenu, une méthode qualitative qui permet d’extraire le sens d’un corpus de textes en identifiant des thèmes récurrents.

Chaque section du document correspond à une étape logique de l’analyse. Voici comment l’utiliser efficacement.

🔹 1. Identification (en-tête)

Remplis les informations de base :

- Nom de l’analyste

- Date de l’analyse

- Corpus analysé : mentionne la nature des documents (ex. : entretiens, articles de presse, extraits littéraires…)

🔹 2. Objectif de l’analyse

Indique ici :

- La problématique de départ : Quelle question guides-tu dans ton analyse ?

- Le contexte : Pourquoi mènes-tu cette analyse (recherche, mémoire, exposé…) ?

- Les enjeux : Que veux-tu mieux comprendre grâce à cette méthode ?

✍️ Exemple : Explorer les perceptions du travail chez les lycéens à partir de récits personnels.

🔹 3. Description du corpus

Précise :

- La taille et la diversité du corpus (nombre de documents, durée des entretiens, types de sources…)

- Les critères de sélection : Pourquoi ces textes ? En quoi sont-ils pertinents ?

✍️ Exemple : 10 entretiens semi-directifs menés avec des élèves de terminale dans deux lycées différents.

🔹 4. Codage initial

Dans le tableau :

- Extrait ou citation : Copie un passage significatif du corpus.

- Code attribué : Résume le sens du passage par un mot ou une courte phrase.

Le code représente un motif récurrent, une idée exprimée (ex : « stress scolaire », « pression familiale », « désir d’autonomie »).

📝 Tu peux surligner ou numéroter les extraits dans ton corpus d’origine pour garder le lien.

🔹 5. Regroupement des codes en catégories

Dans ce tableau :

- Regroupe les codes similaires ou proches dans une même catégorie (ex : « émotions négatives », « contraintes externes »…).

- Justifie pourquoi tu les rapproches : qu’ont-ils en commun ?

Cette étape permet de réduire la dispersion des codes et de préparer la construction des thèmes.

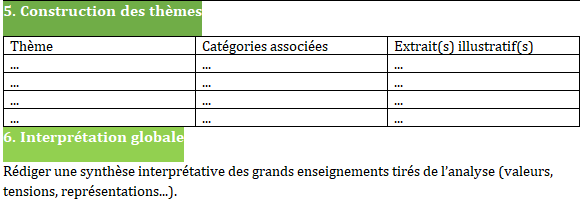

🔹 6. Construction des thèmes

C’est la phase de synthèse. Dans ce tableau :

- Nomme chaque thème global qui émerge (ex : le rapport ambivalent à l’école, la quête de reconnaissance, etc.).

- Indique les catégories associées à ce thème.

- Donne des exemples d’extraits pour illustrer chaque thème.

Les thèmes doivent être clairs, pertinents et en lien avec la problématique de départ.

🔹 7. Interprétation globale

Rédige une synthèse finale :

- Que disent ces thèmes sur le sujet étudié ?

- Quelles tensions, contradictions, représentations émergent ?

- Quelles hypothèses ou pistes de réflexion peut-on en tirer ?

C’est la partie la plus personnelle de l’analyse : elle relie les résultats à ta question initiale et montre ce que l’analyse révèle en profondeur.

Conseils pratiques

- 🔍 Sois attentif aux mots répétés, aux émotions exprimées, aux silences ou contradictions.

- ✂️ Ne surcharge pas : choisis les extraits les plus significatifs.

- 🧠 Évite l’interprétation trop rapide : base-toi toujours sur le texte.

- 📌 Garde une trace écrite ou numérique de ton corpus codé pour pouvoir revenir dessus.

Nous vous présentons ci-après une série d’exemples concrets rédigés à intégrer dans le canevas d’analyse thématique de contenu. Chaque exemple illustre une étape de la méthode, avec un style sobre, académique et sans emojis, adapté à une présentation professionnelle ou universitaire.

1. Objectif de l’analyse

Exemple :

Cette analyse vise à comprendre comment les lycéens perçoivent leur orientation scolaire, à travers une série d’entretiens semi-directifs réalisés en classe de Première. L’objectif est d’identifier les thèmes récurrents associés aux choix d’orientation, à l’influence familiale et à la projection vers l’avenir.

2. Description du corpus

Exemple :

Le corpus est constitué de 12 entretiens d’élèves de Première générale, enregistrés puis retranscrits. Chaque entretien dure entre 20 et 30 minutes. Les questions portaient sur leurs expériences scolaires, leurs doutes concernant leur orientation, et leurs sources d’influence (parents, enseignants, pairs).

3. Codage initial

| Extrait ou citation | Code attribué |

|---|---|

| « J’ai peur de me tromper, je ne sais pas ce que je veux faire » | Incertitude sur l’avenir |

| « Mes parents veulent que je fasse médecine » | Pression parentale |

| « Je ne me sens pas accompagné par les profs » | Manque d’accompagnement |

| « Je choisis en fonction de ce que je réussis » | Orientation pragmatique |

| « On ne parle pas assez des métiers à l’école » | Manque d’information |

4. Regroupement des codes en catégories

| Code | Catégorie | Justification |

|---|---|---|

| Incertitude sur l’avenir | Représentation de l’orientation | Évoque un sentiment d’inconnu, de doute |

| Pression parentale | Influences externes | Montre que les décisions sont influencées par l’entourage |

| Manque d’accompagnement | Perception du système scolaire | Met en lumière un manque de soutien pédagogique ou moral |

| Orientation pragmatique | Stratégies de choix | Choix basés sur les résultats plutôt que les projets personnels |

| Manque d’information | Perception du système scolaire | L’élève estime être mal informé sur les options possibles |

5. Construction des thèmes

| Thème | Catégories associées | Extrait(s) illustratif(s) |

|---|---|---|

| Une orientation perçue comme floue | Représentation de l’orientation | « Je ne sais pas vraiment ce que je veux faire plus tard » |

| L’influence des proches | Influences externes | « Mon père veut que je fasse comme lui, ingénieur » |

| Un manque d’accompagnement | Perception du système scolaire | « On nous laisse un peu seuls avec Parcoursup » |

| Une logique de choix utilitaire | Stratégies de choix | « J’ai pris SES car j’avais les meilleures notes dans cette matière » |

6. Interprétation globale

Exemple :

L’analyse montre que les élèves vivent leur orientation comme un processus incertain, souvent source de stress et d’ambivalence. Ils expriment un besoin de repères clairs, mais se sentent peu soutenus par les institutions scolaires. La famille joue un rôle déterminant, parfois vécu comme une pression. Les choix d’orientation apparaissent moins comme des projets construits que comme des décisions stratégiques basées sur les résultats scolaires ou les attentes extérieures. Ces éléments révèlent une tension entre autonomie individuelle et cadre imposé.